近日,某國際組織發布了全球幸福報告,指出個體自由與社會責任之間的平衡對幸福感的影響日益顯著。這一消息再一次引發了公眾對于道德和責任的深刻思考。在這個日益強調個人權益的社會背景下,如何能夠有效地平衡個人自由與集體利益成為了一個迫切而復雜的話題。

道德選擇與個人利益的沖突

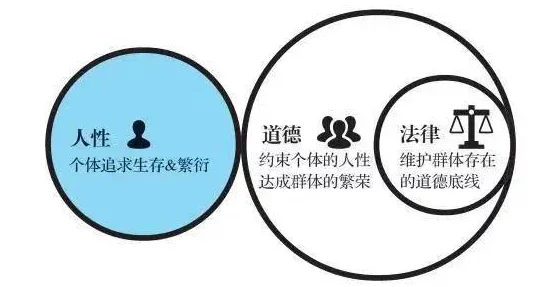

在個體追求自我價值和自由的過程中,道德選擇往往面臨著來自集體利益的挑戰。根據哲學家約翰·斯圖爾特·密爾的功利主義理論,個人的幸福往往與整體社會的福利息息相關。然而,武者和擁護者們也指出,過于強調集體利益可能會侵蝕個人自由。這種觀念促使我們思考,在追求更大社會利益的同時,如何保障個體的基本權利與自由。

網絡上,有網友在討論相關話題時表示:“在社會責任感不斷強調的今天,我認為個人自由應該被同等重視。只有尊重個體,才能構建真正的幸福社會。”這種看法不僅反映了人們對個人尊嚴和自由的渴望,也突顯出集體利益與個人權益之間的微妙平衡。

社會責任感的內涵與作用

社會責任感是個體在社會生活中對他人和環境所承擔的義務。根據社會學家的研究,增強社會責任感不僅是道德要求,更是現代社會中避免各種社會問題的有效途徑。這種責任感要求我們在行使個人自由時,必須考慮到對他人和環境的影響。就像著名心理學家阿爾伯特·班杜拉所強調的,個體在做決定時需要具備社會意識,以推動集體利益的實現。

許多人在社交平臺上分享了他們的看法,有人認為:“每一個人的行為都可能影響到他人,只有在具備社會責任感的前提下,才能確保大家的自由不會被妨礙。”這種觀點反映了在個體自由與集體責任之間找到的一種動態平衡。

權利、自由與責任的協同發展

在公共政策層面,如何處理權利、自由與責任的關系同樣是一個挑戰。隨著社會的發展,政策制定者要在鼓勵個人創新與維護社會秩序之間找到平衡。有研究表明,欠缺社會責任感的個人自由可能導致社會的動蕩與不安。因此,培養良好的社會責任感顯得尤其重要。

網友們對于政策的反應多種多樣,某些人支持通過立法手段來增強個體的社會責任意識,他們認為:“只有法律的約束才能讓個體在追求自由時不偏離社會的軌道。”然而,也有聲音認為,過于嚴苛的法律措施會限制個體自由,應更多地依靠教育與道德引導。

在這一背景下,提出一些值得深入探索的問題可能會激發更多思考:

個人自由與社會責任之間的界限該如何劃分?

在許多情況下,邊界并非明確,個人的行為常常同時影響到他人,因此更需要心理與社會教育。如何通過教育提高社會責任感?

通過學校教育和社區活動,可以讓個體更加意識到自己在社會中的角色與責任,形成自覺的社會責任意識。在平衡個人自由與社會責任中應該發揮怎樣的作用?

應當作為引導者,通過政策設定框架,同時維護個體合法權益與促進社會整體利益的可持續發展。